首周りの描き方について

今回は、首周りの描き方についてです。この辺もなかなか難しいんですよねぇ。いざ描いてみて、どうなっているか迷って資料を集め始める人も多いんじゃないでしょうか。かく言う私もそうです。

一応「首周り」は、頭側の首の付け根から鎖骨あたりまでを想定しています。というわけで、やっていきたいと思います。

骨について

まずは内側。骨からやっていきます。

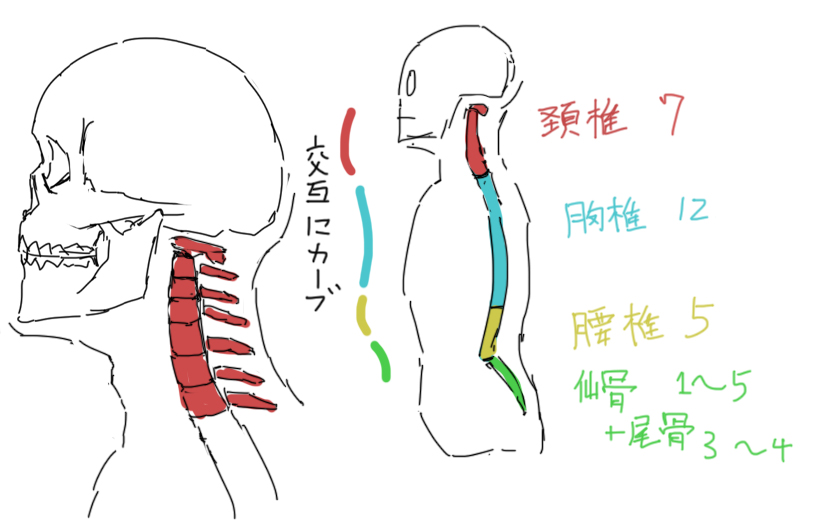

頭蓋骨から伸びるようにある背骨から。背骨は頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨からなっていて、それぞれ交互にカーブするように反っている。今回は、首周りということで、頸椎の部分を主に意識する。他の部分は後々ね。

カーブの仕方で言えば頸椎は内側に(前方に)反っている。あまり極端にやると不自然になるが、自然に曲げれば、自然に見えるだろう。きっと。

長さで言うなら、鎖骨の溝の高さあたりまである。しかし、頸椎を基準にして他の部分を描くには長さの決定がしづらく結構難しかったので、描き始めのアタリにするのはやめた方がよさそうかなぁ。

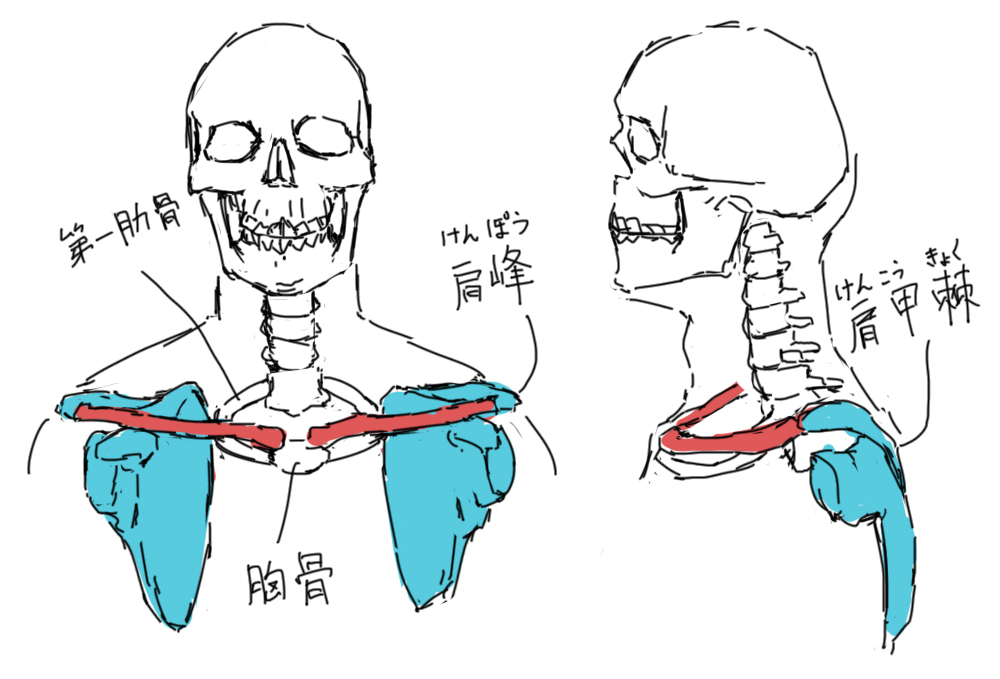

そして首周りに関係してくる骨と言ったら、肩甲骨と鎖骨ですかね。いやしかし難しい。肩甲骨の形とかしっかり知ったのは初めてですね。結構複雑な形してました。

まず意識していきたいのがSAKOTSU。首周辺の最大の見せ場といってもいい部位です。しかし普段はなんとなくで描いている気がしますので、この機にしっかり理解しておきたいところ。

この鎖骨ですが、第一肋骨のつながっている胸骨の最上部にくっついていて、そこから肩甲骨へ伸びている。混乱しないよう骨同士のつながりで覚えておこう。

肩甲骨の中でも体のシルエットとしても出てきそうなのが、「肩峰」という部位。肩甲骨から「肩甲棘」というものが伸びていて、その先の部分が肩峰。そしてこの肩峰は鎖骨とつながっている。

この肩甲棘と肩峰ですが、僧帽筋と三角筋の境目として目印になるので、ここを覚えておくとかなり便利そう。

筋肉について

続いて筋肉。ここが、一番シルエットにかかわってくる。というかイラストを描くにあたって意識していくところでしょうね。

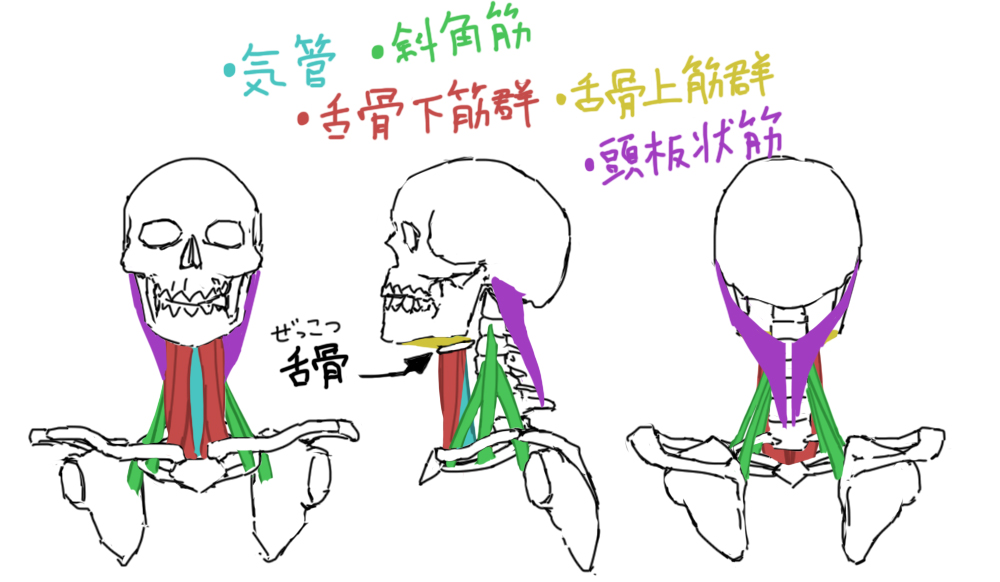

表面に出てくる筋肉としてはそこまで重要ではないかもしれないが、一応内側の方から。

首の全面は縦方向の筋肉があります。舌骨という部位から胸骨の内側の方へのびている。これは一応表面に出てくるところではありますが、そこまで色濃く出ることはないかな。

斜角筋は、首を傾ける時に使われる筋肉。頸椎から肋骨へ延びていているので、ここもそこまで表面に出ないかもしれん。ただ、後にやる胸鎖乳突筋と僧帽筋以外で首の横部分に出てきそうな筋肉はここかなぁと思う。いや、でないかな?

頭板状筋については描いたけど、あんまり意識しなくてもいいかな。首の後ろ側で僧帽筋以外に出るとしたらここかな?といったところですが、そんなに表情でないよね。

この辺については、そこまで重要ではないけど知っておくといいかなといったものですかね。

次。

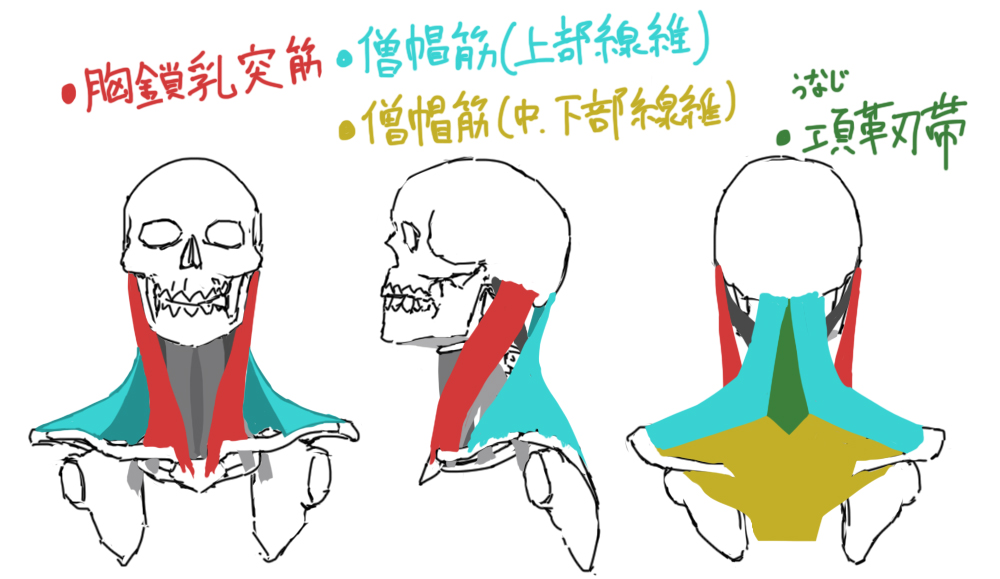

首の筋肉の主役と言ったら、このあたりでしょう。うなじ・・・読めんかった。

胸鎖乳突筋は、頭蓋骨の乳様突起から鎖骨の内側の方につながっています。耳の後ろあたりからぶっとい筋肉がのびていて、触ってもわかるし、見た目でもよく出る。

わかりやすいので、そこまで気を付けるところはないかもしれない。強いて言うなら、胸側の筋肉がくっついている所は、胸骨と鎖骨の両方につながっている所かな。胸骨の方につながっている筋肉は結構表面に筋っぽくでる。

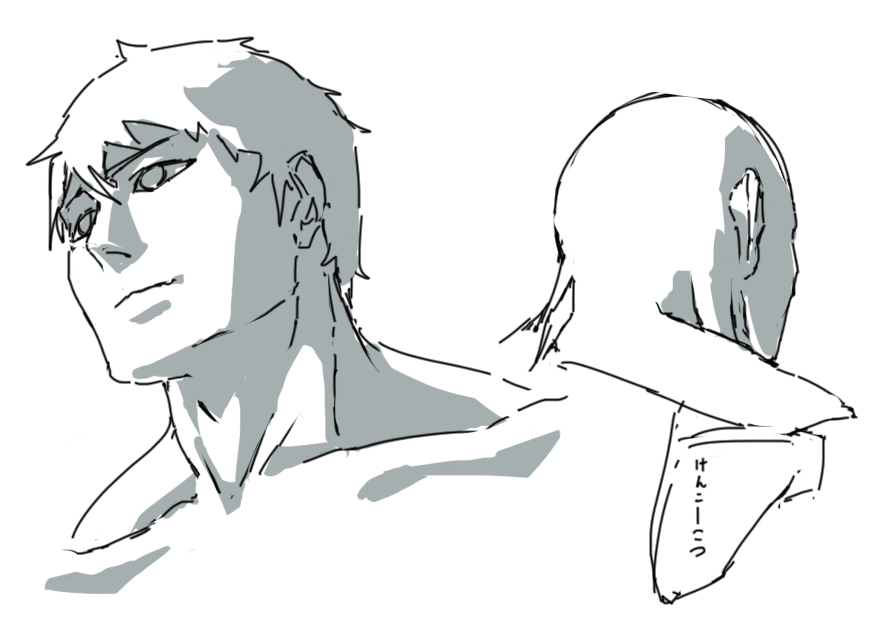

次は僧帽筋。その中でも首周りに出てくるのは上の方で、僧帽筋上部繊維というらしい。こいつは、後頭部と項靭帯からのびて肩甲棘と鎖骨の外側の方へつながる。思っていたより前の方へ延びていたんだなという印象。こんな前にのびていたらそりゃ色濃くでますよね。

僧帽筋のつき方を意識するだけで首まわりの筋肉の説得力は結構上がりそう。後ろ側は僧帽筋だけ覚えるだけでもいいね。

とりあえずこの胸鎖乳突筋と僧帽筋が最重要ですかね。

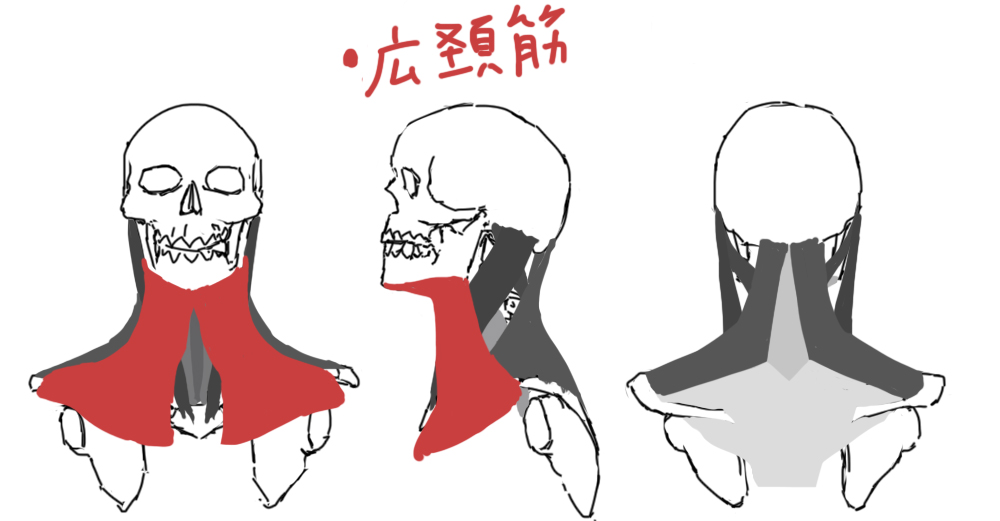

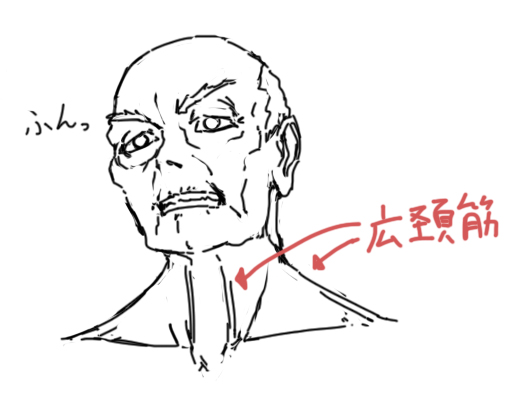

最後に広頚筋という筋肉。

これは、口角を下に下げる時に使われる筋肉らしいが、かなり広範囲に伸びている。とても薄い筋肉なので、常時出てるようなものではないが、力んだりするとわかりやすく出てくる。あとは年を取ると出やすいかな。首の筋肉の表情や情報を充実させるのに役に立つと思われる。

こんな感じかな。

筋肉に関してはこんなところだろうか。ここが首を描くうえで1番重要だといっても過言ではないでしょう。首周りを描くときに自然と描けるように、しばらくはいちいち意識しながら描いていこう。

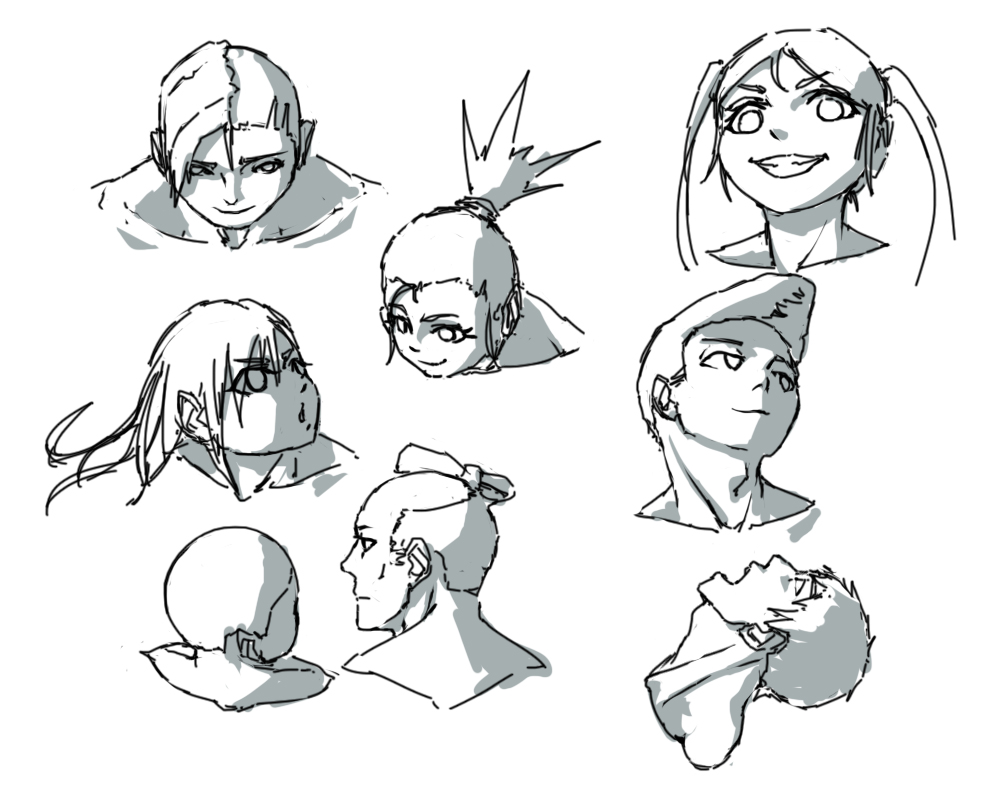

俯瞰、アオリ。

俯瞰とアオリ・・・角度をつけて描くと難しいのよ。俯瞰の場合の鎖骨周りや首の付け根。アオリの場合の顎や喉元。この辺は描くときいつも混乱しているので、しっかり描けるようにしておきたい。

まず俯瞰。上からです。

前々から気になっていたのが、オレンジで塗ってあるあたり。僧帽筋と胸鎖乳突筋の間のスペースは一体どうなってるんだいっ、てことなんですが、緩やかにカーブしていて、ここが首の付け根だ、とわかるような感じではないですね。

上で紹介した斜角筋という筋肉が少しくらい出るんじゃないかな?とにらんでいたのですが、そんなことなかったです。そこまで気にしなくてもいいかなという結論。

あとは、肩甲骨と鎖骨がつながっていることを意識すること。僧帽筋は鎖骨にくっついているので、前の方まで来ていることも意識する。

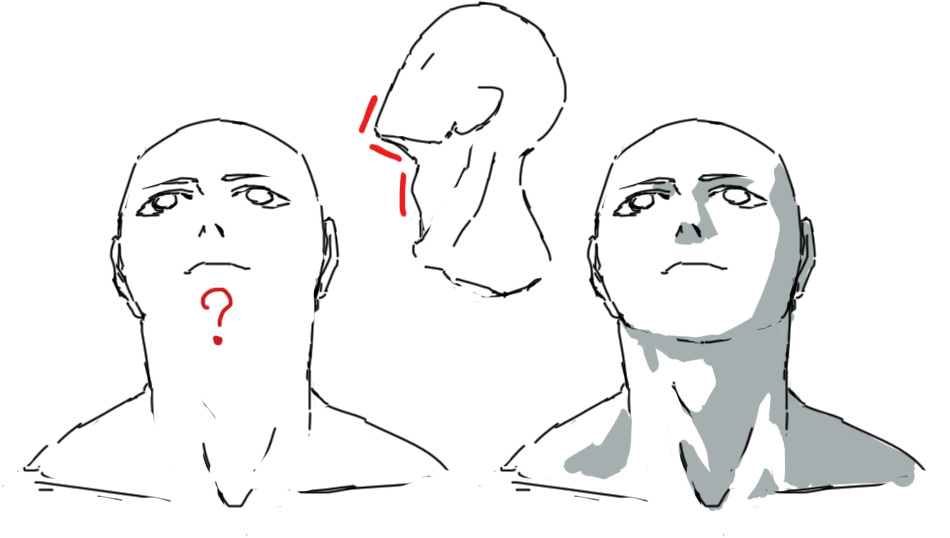

次にアオリ。下からです。

少し横からにしていますが、その時点で結構難しかった・・・奥側の胸鎖乳突筋がしっかり見えるか、見えないか、というのはしっかり考えて描かないといけないでしょうね。

今回は結構ムキムキにしちゃってるので、割と楽に立体感が出せていますが、細い首なんかを描く場合は、顎、首、僧帽筋、胸鎖乳突筋のそれぞれの重なりをしっかり意識しないと立体感がうまく出ない。

そして、喉の部分。ここがね、難しいんですよね。顎、喉、首の境界がわかりにくいので、いざ描いてみるとかなり混乱する。

それぞれの面をしっかり意識することが大事だと思われる。そこがしっかり認識できれば、描くのもだいぶ楽になると思う。タブンネ。

ここね。

あとは、顎のラインがしっかり出るわけではなく、かといって上向きに曲がるほど上を向いてない、ビミョーな角度の時。なかなか顎を平らに描くっていう判断が出せないので、沼にはまったりする。描いてみてからも、本当にあってるかどうか怪しい。何回も描きなおしてさらに沼にはまる。

まぁ、この辺は描き慣れるしかないのかなぁ。

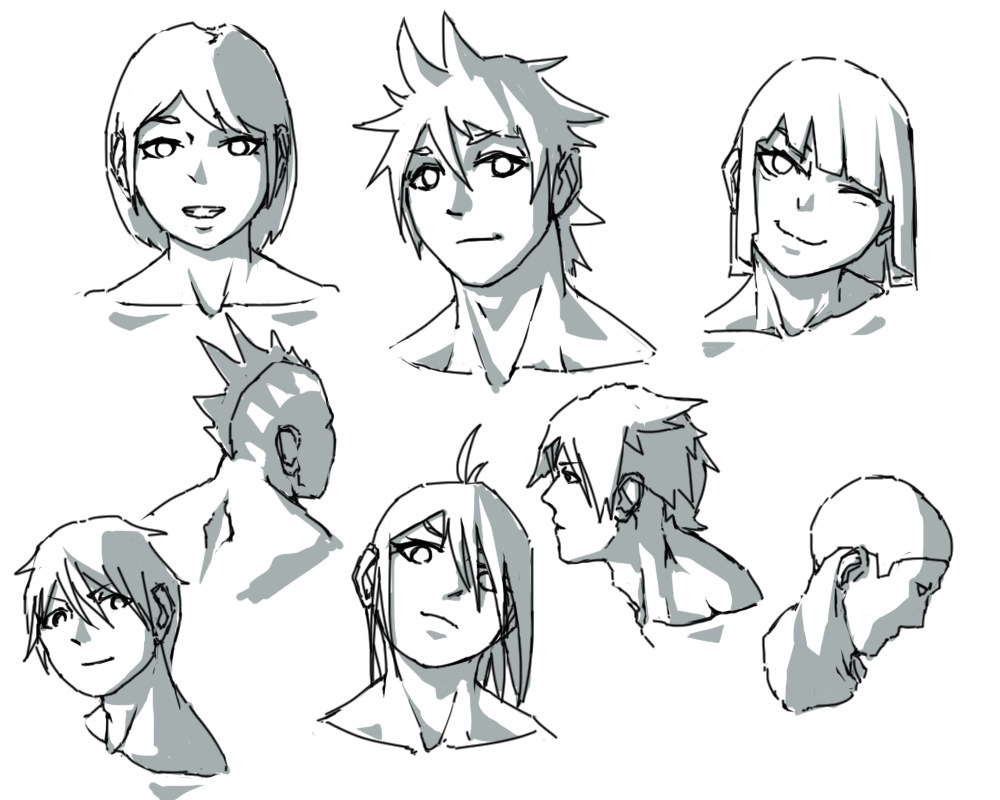

練習

骨と筋肉で構造を勉強したので、あとはこれをしっかり理解する。練習とは言っても、この場で描くだけではなくて、今後絵を描くときは常に意識していかないといけないね。

数を描いていきたい。

今回から立体がわかりやすくなるように影を付け始めましたが、それっぽく塗れてる感はある。筋肉とかの知識があると塗りに関してはかなりやりやすくなりましたな。

しかし、首周りを描くにあたって僧帽筋までにしたのは失敗だったなぁ。非常に描きにくかった。肩と胸の筋肉あたりまでで筋肉のつながり的にはちょうどよさそう。まぁその辺は次で。

何はともあれ、今回学んだところもしっかりものにしていきたいですね。