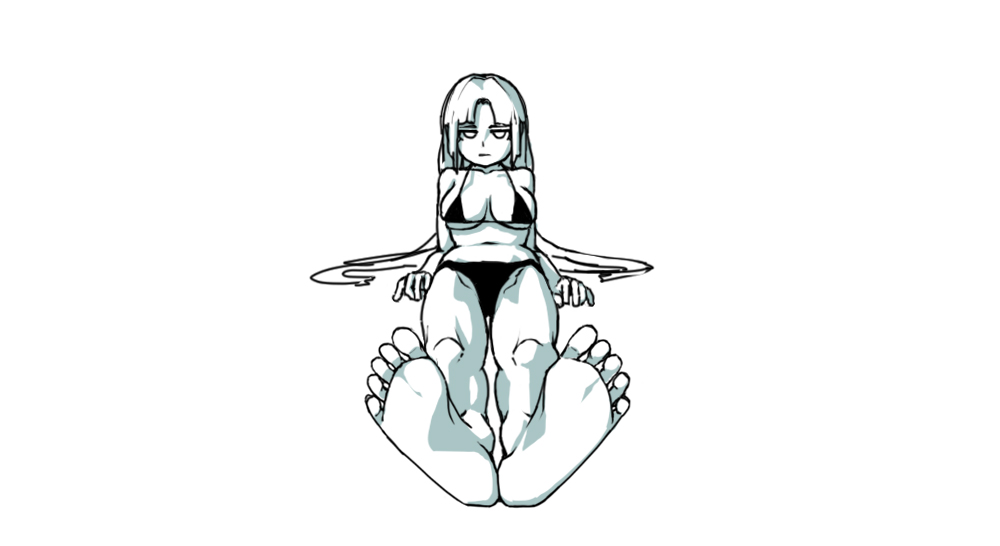

足の描き方について

人体の上からやってきて最後。一番下の箇所である足をやっていきます。

普段は隠れているが見せる機会は結構ある部位なのでもちろんしっかりやっていきます。

いざ露出しているとめだつ上に妙に難しい形をしている気がするので頑張りましょう。

骨

まずは骨から。

手と同じように複数の細かい骨の集合といった感じですね。

親指側から見ると踵骨の接地面から中足骨の先にかけてアーチ状になっていて、そのアーチの両端に体重の圧力がかかっているイメージ。

足の裏の筋肉以外は薄く、基本的に骨の形が足の形としてでているので、骨の形をしっかり把握しておきましょう。

また、足裏においても表面の皮膚や脂肪の部分が厚く、筋肉の位置や太さよりもどこの皮膚が厚くなっているかを意識しないといい形の足は描けなさそうです。

足の骨につながるものとして、下腿の骨である脛骨と腓骨もどのようにくっついているかを意識しましょう。

脛骨が距骨の上に乗っかり腓骨で距骨を挟み込み固定、そして前後に回転しているイメージ。

また、それぞれの骨のふくらみがくるぶしとして出っ張っており、その周囲を筋肉の腱が通っているのでこの部分も重要な点。

筋肉

次に筋肉をやっていきます。

まずは手にもあった骨の間にある筋肉。

表面に出ることはないと思うので、重要な筋肉ではないかな。

中層あたりの筋肉。

短趾伸筋、短母趾伸筋。

足の甲にはこの筋肉しかないのでこの筋肉を意識することになると思うが、とはいえ薄い筋肉で意識してもしなくても変わらないんじゃとも思える。

骨の形を意識できていれば問題ないかも。

足裏の筋肉について。

足裏において厚みのある部分に筋肉があるので、このへんの筋肉の位置は意識した方がよさそうですね。

母指内転筋。

足裏で広く接地する箇所である指の付け根あたりにある筋肉で、母趾以外の指の中手骨それぞれから母趾の基足骨にのびる。足の厚みの要因の一つかな。

短母趾屈筋、短小趾屈筋。

それぞれの足の指を曲げる際に助けになる筋肉。

こちらも足の厚みに貢献している。

さらに表層の筋肉。

指を動かすための筋肉は主に下腿にある脛骨、腓骨から指先にむかって伸びています。

足にあるのはほとんどが腱なので、ここにおいては腱がどこを通っているかを意識していこう。

まずは足の甲側。

長母趾伸筋、長趾伸筋。

これらは軽く力を入れただけでも腱が浮かび上がって存在を確認できる。

特に長母指伸筋は骨が山なりになっているその上を通っているので一層目立ちやすく、足の情報量を増やす際はこちらを意識して描くとよさそう。

足裏側。

長母趾屈筋、長趾屈筋。

これらは厚い脂肪と皮膚の下にあるので、足裏側では基本的に目立たない。

長母趾屈筋は足を思いっきり反らすような動きをすると腱が浮き出てくるのが分かる。動きによっては描くこともあるかな。

下腿から内果(内側のくるぶし)の下あたりを通って指先に伸びるが、このあたりでも腱が目立っている様子はない。

屈筋はあまり気にしなくてもいいかも。

長趾屈筋につながる筋肉として、虫様筋と足底方形筋がある。

虫様筋はそれぞれの指に伸びる長趾伸筋の隙間を埋めるように存在していて、同じ名前の筋肉が手にもあります。

足の裏や指を細かく動かしバランスをとる際の助けになる筋肉らしい。

足のふくらみの要因の一つではあるかな?

足底方形筋は踵骨から長趾屈筋にくっついており、指を曲げる際の助けになる筋肉。

それぞれの指へ伸びている長趾屈筋をまとめて引っ張っているイメージ。

個体差が多いらしいが、そもそもそこまで表面で目立っている感じではないのであまり気にしなくてもいいかも。

足裏の表層の筋肉。

母趾外転筋。

親指を外側に広げる際に使われる筋肉。

親指のふくらみに貢献している。と思ったが、自分の足を見てみてもあまり存在を感じられない。

厚みを出すのに貢献しているかな?程度。

そこまで意識しなくてもいいかも。

小趾外転筋。

小指を外側に広げる際に使われる筋肉。

こちらもあまり存在を感じられない。

同じく厚みに貢献しているかな?といったところ。

短趾屈筋。

足の指を曲げる際に助けになる筋肉。

こちらも目立った様子はない。

これで足の筋肉は終わりだが、分厚い脂肪と皮膚で覆われているせいか、全体的に表層に出てきて目立つ筋肉は少ないという印象。

なので筋肉というよりは力を入れた際に表面で目立つ腱のほうが重要かも。

そこを主におぼえておけばよさそうなので、筋肉は大まかにおぼえておくぐらいでいいでしょう。

表面

足表面に出る要素あれこれ。

足は腱や脂肪が表面に出ることが多く、足裏なんかはほとんどが脂肪ですね。

ここからが本番みたいな感じ。

ヒラメ筋、腓腹筋の腱は踵骨に伸びていて、アキレス腱とも呼ばれている箇所ですね。

足を伸ばす動きをする際に使われる筋肉。筋肉の大きさからも分かるとおり日常生活で欠かせない筋肉で、その腱も太く、よく目立つ。

横から見る場合も後ろから見る場合もしっかり見える部分ですので、重要度はかなり高いです。

ただ、背伸びのような思いっ切り足を伸ばす動作の際には腱は埋もれて見えなくなっているようなので注意。

次に前脛骨筋の腱。

これはアキレス腱の前バージョンといったところでしょうか。

つま先を上にあげるような動作をする際に使われる筋肉で、筋肉は脛骨と腓骨の間あたりに存在しており、その筋肉の腱は、親指側の中足骨の底面についている。

力が入ると腱が浮き出てしっかりと確認できる。

アキレス腱ほどではないが、この腱も太くかなり目立つので意識しておくといいかな。

力が入ってる状態を横からみると、一番浮き上がって外側に来ているのはこいつ。

直立しているだけでも常に力が入っているような筋肉なので、足首あたりを描く際は意識することになるでしょう。

足の甲では他の腱も表面に出る。

長母趾伸筋は腓骨から足首前面を通り親指の先まで伸びている。

この筋肉の腱は足の甲においては一番目立つ腱で力を入れずとも存在が確認できる。

長趾伸筋も同じようにそれぞれの指に伸びる腱が確認できる。

いずれも手の甲のように表情を出せるので意識しておこう。

脂肪について。

足裏と指の周りにしっかりとついていて、骨や筋肉はこれらに覆われてほとんどが見えなくなっている。

特に多い場所として、踵(かかと)、中足骨と基足骨の関節、各指、の底面、

次点で多いのは足中央の外側(小指側)の側面付近。

対して足中央から内側(親指側)の側面付近にかけては、足裏にしては脂肪が少ない。

結果的にこの辺りがへこんでいるように見え、親指側を真横から見るとアーチ状に隙間が空いているように見える。

俗に言う土踏まずの部分で、この辺りは地面に触れにくい。

なので足形でハンコを押したりすると、足全体の形がきれいにでるわけではなく、中央の親指側辺りが削れた状態で跡がつく。

描く

描きます

靴で隠れたりそもそも全身描かなかったりで、意識しないと足を描く機会は少なくなりがちかもしれない。

忘れるたびに多少は勉強しなおすくらいでいいかな。